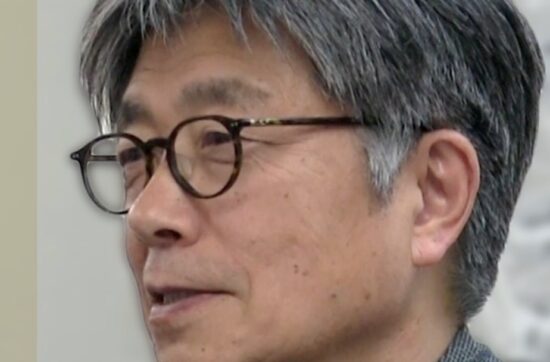

フォントや書体に詳しい人なら一度は聞いたことがある名前、それが鳥海修さん!

でも「実際どんな人?」「どこで学んできたの?」「書体設計士ってどうやったらなれるの?」って気になりますよね。

この記事では、鳥海修さんの学歴や経歴、さらには“書体設計士になる道”まで、分かりやすく&たっぷりご紹介します!

結論から言うと、美術系大学からスタートし、長年フォントの世界をけん引してきた文字の匠。

読むだけで「文字を見る目」が変わるかも!?な、濃いめの知識が手に入りますよ!

鳥海修の学歴と経歴

①多摩美術大学での学び

入学は1975年で、当初はカーデザイナーを目指していたそうなんですけど、進学してから大きな転機が訪れました。

それが、毎日新聞社のフォント製作課を見学したときのこと。

あるデザイナーさんが放った「日本人にとって文字は水であり米である」という言葉に、ものすごく衝撃を受けたそう。

その瞬間、文字ってただの情報じゃなくて、私たちの文化や日常を支えてる大事な存在なんだって、気づいたみたいです。

多摩美での経験が、彼の一生のライフワークを決定づけたんですね。

運命の出会いって、本当にあるんだな〜って思っちゃいました!

②写研と字游工房での実績

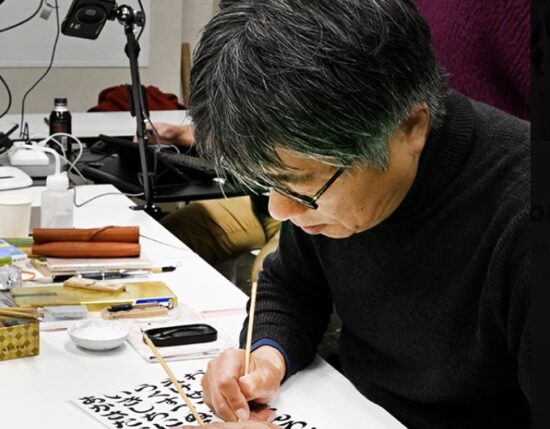

写研では「文字部原字課」という部署で、漢字の原字を一から設計する修行を重ねていたそうですよ。

筆の動きや文字の構造を学ぶために、書道もはじめたという本気ぶり!

でも、写研が新しい書体の開発をやめる方向になってしまい、「もっと自由に文字を作りたい!」という想いから独立を決意。

そして1989年、仲間たちと一緒に「字游工房(じゆうこうぼう)」を立ち上げたんです。

もう、この時点でめっちゃカッコいい人生のターニングポイントですよね!

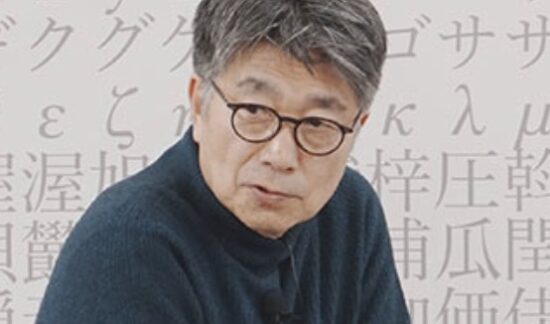

③代表的なフォントと受賞歴

特にヒラギノ明朝体は、なんとAppleのスティーブ・ジョブズさんにも「Cool!」って言われたとか…すごすぎます!

文字の形だけじゃなく、間の空白やトーンの均一さまで計算されていて、美しさと読みやすさが両立してるんですよね。

その実績が認められて、たくさんの賞も受賞してますよ。

(例:佐藤敬之輔賞、グッドデザイン賞、東京TDC賞、吉川英治文化賞など)…本当に書体界のレジェンドですね!

鳥海修はどんな人?

鳥海修さんの人柄やバックグラウンドについても深掘りしていきます♪

①山形県出身のルーツ

鳥海山という美しい自然に囲まれて育ったこともあって、感性がすごく豊かなんだろうな〜って思います!

実は、もともとは文字じゃなくて「車」が大好きだったらしく、カーデザイナーを夢見ていたんだとか。

それが文字の世界にハマるって、人生って本当にどこで変わるかわかりませんね。

自然と機械、両方に魅せられるなんて、ちょっとロマンチックで魅力的な人です♪

②書体デザインとの出会い

書体デザインとの運命的な出会いは、大学時代の新聞社見学から始まります。

「文字は水と米」って言葉に感動して、そこから人生を文字に捧げる決意をした鳥海さん。

その感性、なんだか詩人みたいで素敵だと思いませんか?

その後、自分たちでコンセプトから考える書体作りに挑戦し始めたのが「ヒラギノシリーズ」。

写真と並べても違和感がないように、文字の色調や配置感までこだわって作られてるんです。

感性だけじゃなく、めちゃくちゃ論理的な思考もあるんですね…憧れます!

書体設計士になるには?

書体設計士を目指すなら知っておきたい基本情報をまとめてみました♪

①仕事内容と必要なスキル

書体設計士は、文字の形、バランス、視認性を細かく設計するプロのお仕事!

鳥海さんのように、手で書いて確認しながら、最終的にはデジタル化するスタイルもあります。

Illustratorやフォント作成ソフト(FontLabなど)を使いこなせると、さらに強みになります!

美しさと実用性を両立させる、アートとエンジニアの中間みたいな職業って感じですね!

②目指すための進路と学び方

鳥海さんのように、実際の現場を見学するチャンスがあると、一気に世界が広がります!

最近では、書体塾やオンライン講座も増えてきていて、独学でもスタートできる環境も整ってきました。

書道を始めて筆の動きを体で理解する…っていうアプローチも、すごく勉強になりそうですね!

文字に恋する覚悟があるなら、ぜひ挑戦してみてほしいお仕事です♪

鳥海修のプロフィール

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | 鳥海 修(とりのうみ おさむ) |

| 生年月日 | 1955年3月13日 |

| 出身地 | 山形県遊佐町 |

| 出身大学 | 多摩美術大学グラフィックデザイン学科 |

| 代表作 | ヒラギノ明朝、游明朝、游ゴシック ほか多数 |

| 受賞歴 | 吉川英治文化賞、グッドデザイン賞など |

| 活動 | 書体設計士・松本文字塾 塾長・大学講師 |

鳥海さんの人生を追ってみると、情熱と探究心にあふれていて、ほんと感動しちゃいますよね。

これからもたくさんの人が、彼の文字に触れているんだと思うと、なんだか誇らしい気持ちになります♪

まとめ

鳥海修は多摩美術大学出身の書体設計士で、ヒラギノや游明朝など数多くの名作を手がけてきました。

写研から独立し、字游工房を設立後も書体文化の発展に大きく貢献しています。

書体設計士になるには、美術系の学びと実践的な感性が重要だと感じました。

コメント